- トップページ

- > SHIONにっき

絞り込み

2016年10月25日

読み語りもダンスも楽しかったよ!

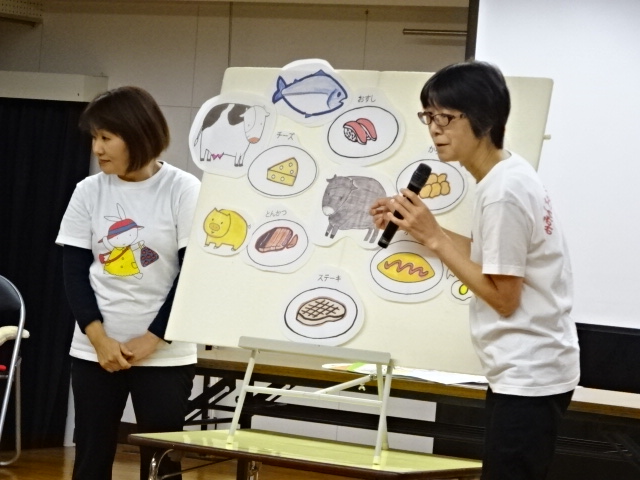

25日、みみんちゃん・キャラバン隊のお姉さん4人が来園。

消費者教育の一環として、「みみんちゃんのおかいもの」あそびを一緒に楽しみました。

このお話は、ウサギのみみんちゃんが、おにぎりの具を買うお使いを果たすお話です。

たくさんの具材から、自分の持っているお金と相談して、みみんちゃんは何を買って帰るのでしょうか?

初めは、スクリーンに映し出された絵本の読み語りです。

感情をこめて語られるので、子ども達も真剣。姿勢を崩さず、最後まで見入っていました。

ダンスは、その絵本の内容を取り入れたもの。年少さんはここまでで終わり。

年中さん、年長さんは、パネルシアターで内容を振り返ったり、

「その献立がどんな原材料からできているか?」

を考えるクイズに挑戦したりしました。

子ども達の話を聞く姿勢や反応はとてもよく、

「パネルシアターをこんなにスムーズにやれたことはない!」

とキャラバン隊の皆さんが感心してみえました。

消費者教育の一環として、「みみんちゃんのおかいもの」あそびを一緒に楽しみました。

このお話は、ウサギのみみんちゃんが、おにぎりの具を買うお使いを果たすお話です。

たくさんの具材から、自分の持っているお金と相談して、みみんちゃんは何を買って帰るのでしょうか?

初めは、スクリーンに映し出された絵本の読み語りです。

感情をこめて語られるので、子ども達も真剣。姿勢を崩さず、最後まで見入っていました。

ダンスは、その絵本の内容を取り入れたもの。年少さんはここまでで終わり。

年中さん、年長さんは、パネルシアターで内容を振り返ったり、

「その献立がどんな原材料からできているか?」

を考えるクイズに挑戦したりしました。

子ども達の話を聞く姿勢や反応はとてもよく、

「パネルシアターをこんなにスムーズにやれたことはない!」

とキャラバン隊の皆さんが感心してみえました。

2016年10月20日

自分で点てたよ ~年長 お点前体験~

18日、年長さんがお点前体験を行いました。

今年度2回目。今回からは、自ら点てたお抹茶をペアのお友達に振舞います。

講師は、蘇二小校区にお住いの山口きみ子先生とお弟子さんの宮川きぬよさん。

そして、まごまごサークルの皆さんがお手伝いしてくださいました。

正座をして構える姿勢には、美しささえ感じられます。

「一服どうぞ。」

「ちょうだいします。」

こんなやりとりも、心地よい緊張感を醸し出します。

友達に「おいしい。」と言われ、「よかった。」とほっと胸をなでおろした子がいます。

「自分で作ったのを『おいしい』っていわれた。」と喜ぶ子もいました。

お茶を通したコミュニケーションもまた大切です。

今年度2回目。今回からは、自ら点てたお抹茶をペアのお友達に振舞います。

講師は、蘇二小校区にお住いの山口きみ子先生とお弟子さんの宮川きぬよさん。

そして、まごまごサークルの皆さんがお手伝いしてくださいました。

正座をして構える姿勢には、美しささえ感じられます。

「一服どうぞ。」

「ちょうだいします。」

こんなやりとりも、心地よい緊張感を醸し出します。

友達に「おいしい。」と言われ、「よかった。」とほっと胸をなでおろした子がいます。

「自分で作ったのを『おいしい』っていわれた。」と喜ぶ子もいました。

お茶を通したコミュニケーションもまた大切です。

2016年10月04日

運動会 その4「準備・後片付けも任せて!」

運動会の振替休み明けの27日朝のことです。

園舎内では、意気揚々と働く子ども達の姿がありました。

運動会で使ったマットや跳び箱、鉄棒などを片付けているのです。

毎年みられる姿ですが、その都度新鮮な感動があります。

どの子も例外なく、嬉々として働いています。

素晴らしい!

運動会の練習期間中も、準備と片付けで子ども達は大活躍でした。

準備や後片付けも含めて、子苑の運動あそびです。

園舎内では、意気揚々と働く子ども達の姿がありました。

運動会で使ったマットや跳び箱、鉄棒などを片付けているのです。

毎年みられる姿ですが、その都度新鮮な感動があります。

どの子も例外なく、嬉々として働いています。

素晴らしい!

運動会の練習期間中も、準備と片付けで子ども達は大活躍でした。

準備や後片付けも含めて、子苑の運動あそびです。

2016年10月03日

運動会 その3「親子で盛り上げた運動会」

園の行事に保護者の皆様のお力が加わると、格段に迫力が増します。

リレーや綱引きでは、手に汗握る熱戦が繰り広げられました。

親子種目では、あちこちで、幸せを絵に描いたような光景が見られました。

競技中は、器具の出し入れや園児係、応援でお世話になりました。

全力で取り組む姿は、子どもも大人も美しいですね。

リレーや綱引きでは、手に汗握る熱戦が繰り広げられました。

親子種目では、あちこちで、幸せを絵に描いたような光景が見られました。

競技中は、器具の出し入れや園児係、応援でお世話になりました。

全力で取り組む姿は、子どもも大人も美しいですね。

2016年09月30日

運動会 その2「今年も観客を魅了した各学年演技種目」

年少さんは「すてきなワンダーランド」。

大好きなしまじろう、みみりん、とりっぴぃ、にゃっきいになり、体全体を使ってかわいらしく踊りました。

腕の飾りもキラキラきれいでした。

年中さんは「ビバ ディズニーワールド」。

曲が変わると、隊列やフリが変わる巧みな演出に引き込まれました。

年長さんは「組体操」。

真剣さと緊張感あふれる演技で、きびきびとしたキレのある動きが見事でした。

見てくださった小学校の校長先生が、「すごいね!」と絶賛されました。

大好きなしまじろう、みみりん、とりっぴぃ、にゃっきいになり、体全体を使ってかわいらしく踊りました。

腕の飾りもキラキラきれいでした。

年中さんは「ビバ ディズニーワールド」。

曲が変わると、隊列やフリが変わる巧みな演出に引き込まれました。

年長さんは「組体操」。

真剣さと緊張感あふれる演技で、きびきびとしたキレのある動きが見事でした。

見てくださった小学校の校長先生が、「すごいね!」と絶賛されました。